An diesen heißen Sommertagen denke ich immer wieder mal unwillkürlich daran, wie viele Mitarbeiter der Marktfolge Aktiv jetzt gerade in Sparkassen, Volksbanken und anderen Finanzinstituten Deutschlands verantwortungsvoll über ihren Akten brüten und niemals die Erfrischung eines Vor-Ort-Termins beim Kunden erleben. Wer das Versteher-Magazin regelmäßig liest und sich meine Podcasts anhört, weiß: Ich bin ein Fan von Strukturen, Abläufen, Prozessen und vom Controlling in Familienunternehmen sowie Finanzinstituten. Ja, selbstverständlich wird mein Herz immer für das Unternehmertum an sich und insbesondere für den Vertrieb schlagen. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass beides ohne die still im Hintergrund arbeitenden Kollegen und Kolleginnen nicht funktionieren würde. Also vor allem die Assistenzen und die Kollegen und Kolleginnen der Marktfolge Aktiv.

Über die wichtige Stellung der Assistenzen habe ich mich in der Vergangenheit schon öfter geäußert. In den kommenden Wochen möchte ich den Fokus darum auf die Marktfolge Aktiv und ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg der Institute lenken. Also auf die Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass Finanzierungen für Familienunternehmen reibungslos zur Verfügung gestellt werden können. Diejenigen, in deren Verantwortung es fällt, die Unterlagen der Unternehmer zu analysieren, auszuwerten, zu bewerten und anschließend das heiß ersehnte Votum abzugeben: „Ja“ oder „Nein“? In dieser Woche möchte ich zunächst mit Ihnen einen Blick in die Vergangenheit werfen – darauf, wie sich die Marktfolge Aktiv über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat – bevor wir uns in den kommenden Wochen auf das Heute konzentrieren und schließlich einen Blick darauf werfen, wie die Marktfolge Aktiv in Zukunft gestaltet sein wird.

Die Beratung vor der Marktfolge – eine tolle Zeit (für Anekdoten)

Wer wie ich schon einige Jahrzehnte in der Finanzszene auf dem Buckel hat, der wird sich beim Blick in die Vergangenheit der Branche ein gewisses Grinsen nicht verkneifen können: Das war schon eine tolle Zeit! Damals lieferten die Kunden ihre Unterlagen und wir haben sie als Berater und Sachbearbeiter manuell analysiert und die Unternehmenskennziffern berechnet – ganz klassisch mit dem Taschenrechner aus der Schreibtischschublade. Die Formel zum EBITDA musste man selbstverständlich noch auswendig kennen. Der große technologische Fortschritt zu meiner Zeit war, dass wir diese Informationen danach über den PC erfasst haben. Übrigens war das damals meine einzige Chance, mit einem PC zu arbeiten, da ich zu Hause noch keinen eigenen Computer hatte. Wer diesen Artikel heute unterwegs auf dem hochauflösenden Handydisplay liest, wird jetzt sicher mit den Ohren schlackern – aber das war wirklich mal so!

Der Genehmigungsprozess damals: alles von Hand

Damals wurden dem Entscheidungsträger auch die Beschlüsse auf Papier vorgelegt, zuzüglich Handakten und handschriftlicher Notizen in dicken roten Ordnern. Nachdem wir Berater alles ausgerechnet hatten, bekam der Vorstand also schon mal 5 Ordner mit Akten auf den Tisch, die er dann – je nach persönlicher Fasson – las oder eben auch nicht. Und das führte dazu, dass wir beim Vorstand öfters mal „betreutes Lesen“ veranstalteten. Wir schauten ihm also beim erstmaligen Lesen zu und beantworteten brav alle Fragen, auch wenn diese eigentlich ein paar Zeilen später im Beschluss klar beantwortet wurden. Im Zuge dessen wurden dann immer wieder mit Rotstift (ganz wie in der Schule) kaum leserliche Notizen an die Seitenränder geschrieben, um die Dokumente wieder und wieder anzupassen, bis irgendwann die finalen Vertragsunterlagen erstellt werden konnten.

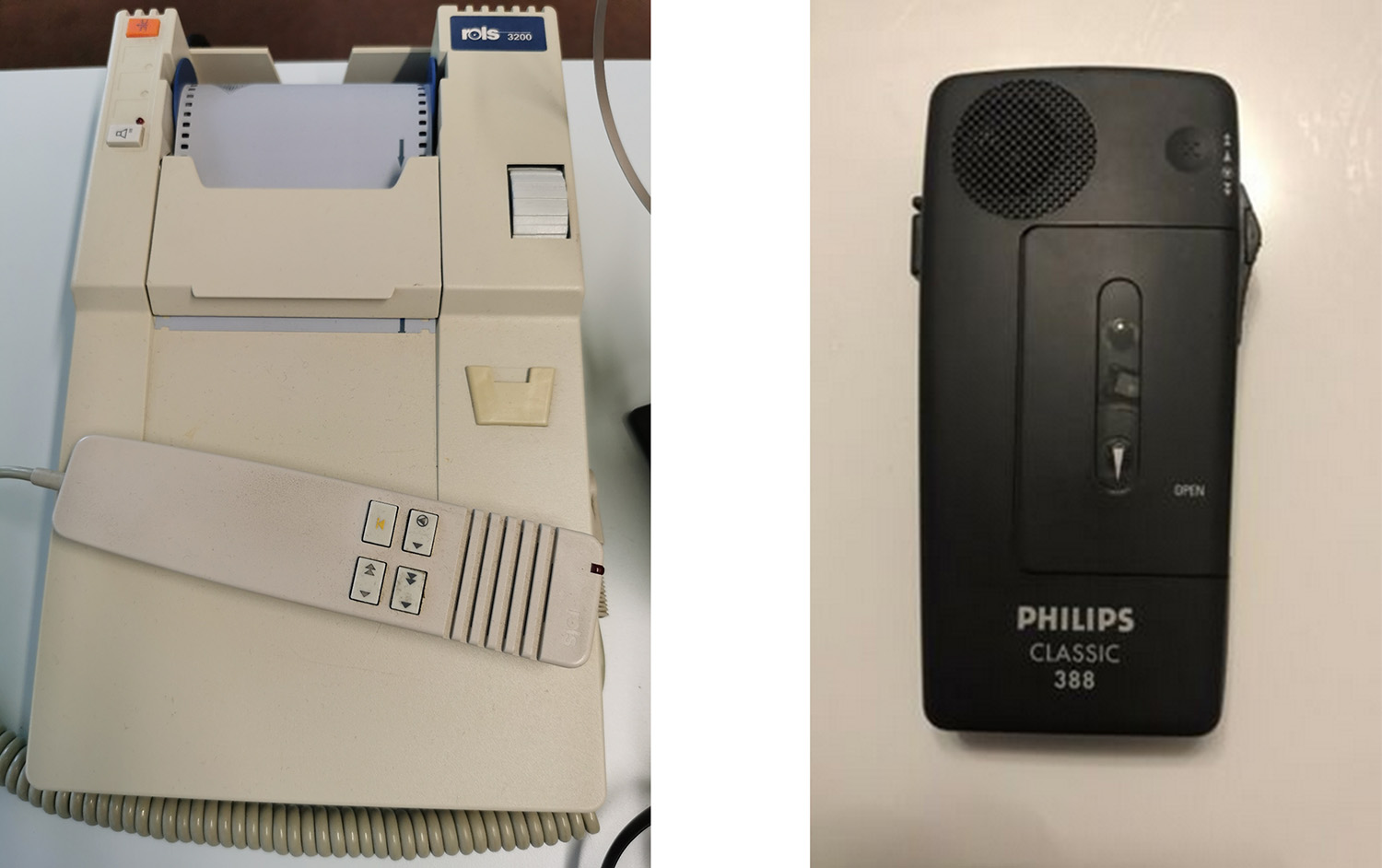

In meinem alten Institut hatten wir damals für die Erstellung der Vertragsunterlagen ein ganz besonderes Privileg, nämlich zwei super Sekretärinnen (ja, damals durfte man das so noch sagen), die uns bei der Erstellung sämtlicher Verträge maßgeblich unterstützten. Und zwar auf Schreibmaschinen – den Jüngeren unter Ihnen empfehle ich, mal in der Google-Bildersuche nachzuschauen, was das war. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass wir die Inhalte der Verträge dann auf Magnetbänder diktierten oder später mit Diktiergeräten auf Kassetten, dann erspare ich Ihnen jetzt mal die Bildersuche. Die sahen in etwa so aus:

Kaum zu glauben, aber als junger Sachbearbeiter kam ich mir damals richtig wichtig vor, dass ich mit solchen Hightech-Geräten arbeiten durfte.

Redigieren und Ergänzen – analog schwierig

Selbst für mich heute kaum noch zu glauben: Damals erstellten wir die Vertragsunterlagen tatsächlich noch ohne all die digitalen Korrekturhilfen, die für uns heute nicht mehr wegzudenken sind. Und das hat, wo wir damals die Inhalte noch frei formulierten, zu einigen unbeschreiblich witzigen Stilblüten geführt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das war, wenn der kreditfachlich und juristisch ausgebildete Chef auch noch Germanistik studiert hatte und ein eher perfektionistischer Charakter war. Ja, mein Chef hatte damals eine klare Regel: Die Durchschrift des Vertrags bekommt der Kunde – und das ist der juristisch geltende Vertrag. Da gibt es keine Schreibfehler, keine Korrekturen und erst recht kein Tipp-Ex!

Für mich ist das ein gutes Beispiel dafür, warum damals zwar vieles toll, aber eben nicht alles besser als heute war. Denn die Möglichkeit, nachträgliche Korrekturen und Veränderungen am Vertrag mit wenigen Tastendrücken digital umzusetzen – die hat uns damals wirklich gefehlt. Stellen Sie sich vor, wie das war, wenn man unter Zeitdruck Diktierfehler macht, aber die Sekretärinnen 500 Anschläge pro Minute tippen und schon längst mit dem Schreiben fertig sind, noch bevor Sie die Korrektur formulieren können. Dann können Sie den Vertrag zerreißen und neu ansetzen. Das hat insbesondere bei den Sekretärinnen natürlich nicht gerade die Stimmung gehoben und als frisch gebackener Berater/Sachbearbeiter durfte man dann auch mal samstags antanzen und an Einzel-Schulungen (von den Sekretärinnen selbst durchgeführt) zum Thema „richtiges Diktieren“ teilnehmen.

Die Schattenseiten des Damals

Wie gesagt: Dieses Beispiel zeigt eindringlich, dass früher natürlich nicht ALLES besser war. Selbstverständlich war es toll, so viel mehr Freiheiten zu haben als heute. Doch bei den Verträgen immer wieder von vorne beginnen zu müssen – das vermisse ich wirklich nicht! Oder dass die Unterlagen der Kunden eben nicht schon digital per PDF kamen, sondern im Papier-Original. Die musste man damals dann alle per Hand fotokopieren. Und wer wie ich damals ganze Bauzeichnungen von der Größe einer Hauswand Stück für Stück kopieren und dann wieder zusammensetzen durfte, der weiß: Puzzeln ist spannender!

Die Entwicklungen der Folgezeit

Das wohl wichtigste Ereignis für die Entwicklung der Marktfolge Aktiv war die Einführung der BASEL-Vorschriften 1988, die insbesondere unter dem Eindruck der sogenannten „Schneider-Pleite“ ab 1995 noch verschärft wurden. Heute bestehen die BASEL-Vorschriften schon in dritter Generation und sind im Vergleich zu BASEL I deutlich erweitert. Warum ich das erwähne? Weil schon die Einführung von BASEL I zu gravierenden und nachhaltigen Veränderungen in den Kreditabläufen der Institute geführt hat – vor allem aber zur Trennung von Vertrieb und Votum, also zur Entwicklung der Marktfolge Aktiv als die Entscheidungsstelle, die wir heute kennen.

Früher war es noch so, dass der Berater auch gleichzeitig der Entscheider war. Ob ein Kunde den gewünschten Kredit bekommt, musste er also (im Rahmen seiner Kompetenzen) zunächst nur mit sich selbst ausmachen. Und auch Vorstände hatten viel Spielraum für eigene Entscheidungen – praktisch ohne Aufsicht. Nicht selten wurden dann Kredite mit dem Kunden nachts um zwei auf dem Schützenfest ausgemacht. Und am nächsten Morgen wurde das unleserliche Gekritzel auf dem Bierdeckel irgendwie so in einen Beschluss und dann in den Vertrag gefasst, „dass es schon passt“. Vertretungsregelungen waren auch eher „nice to have“. Da wurde dann auch mal eine Entscheidung in der Mittagspause von jemandem getroffen, der zufällig gerade da war und sich zuständig fühlte. Vom Gefühl her wurden bestimmt viele „i. V.“-Unterschriften morgens und abends zu den Randzeiten und in der Mittagspause getätigt. Denn Revision und Controlling gab es zwar, sie waren aber eher pragmatisch orientiert. „Wird schon passen“ eben. Und Compliance war zwar schon ein Begriff, aber noch weit davon entfernt, als eigene Abteilung mit eigenen Kompetenzen aufzutreten.

Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wenn ich sage, dass einerseits früher vieles toll war (aus Beratersicht), und Ihnen andererseits Controlling-Zustände beschreibe, die nach heutigen Standards wie der Wilde Westen erscheinen müssen. Nichts liegt mir ferner, als diese Zustände zu pauschalisieren oder zu heroisieren. Und schon gar nicht möchte ich irgendjemandem Rechtsverstöße vorwerfen – aus heutiger Sicht kämen wir da alle bestenfalls mit einem blauen Auge davon. Ich kenne eine Bank, die hat tatsächlich mal einige der alten Beschlüsse von vor Jahrzehnten nach aktuellen Vorschriften überprüft. Die rechtlichen Auswirkungen, die diese Beschlüsse heute auf die entsprechenden Personen haben würden, möchte ich Ihnen gar nicht im Detail ausmalen. Doch damals war ein solches Vorgehen eben branchenweit üblich – wer möchte also schon den ersten Stein werfen?

Marktfolge Aktiv – Evolutionsstufe zwei

Spätestens Anfang der 2000er war es dann so weit: Die Institute begannen, ihre Prozesse drastisch umzubauen, um den aktuellen Vorschriften zu entsprechen. Eine klare Trennung zwischen Vertrieb und Analyse/Votum musste her, wie es ja auch von der Finanzaufsicht nachdrücklich gefordert wurde. Berater, Analyst und Entscheider in Personalunion – das war einfach nicht mehr möglich. Doch woher sollten die Mitarbeiter für die neu entstehenden Marktfolge-Aktiv-Abteilungen herkommen? Spezielle Ausbildungswege gab es dafür ja noch gar nicht und welche fachlichen und persönlichen Anforderungen für den Posten notwendig waren, war auch nicht jedem klar. Bislang hatte man die Sachbearbeiter einfach zu allen möglichen Seminaren (Vertragsrecht, Kreditrecht, Insolvenzrecht etc.) geschickt, um sie auf den Job vorzubereiten. Mit dem Beginn der 2000er-Jahre wurden zu den bisherigen Sachbearbeitern dann noch Revisoren, Juristen, Analysten und Controller gepackt. Und mit ihrer geballten Kompetenz in den unterschiedlichsten relevanten Bereichen sollten sie fortan dem Vertrieb ordentlich auf die Finger schauen.

Viele von Ihnen werden sich vermutlich noch lebhaft erinnern, wie damals die Stimmung war. Damals, als die von Natur aus eher extrovertierten, sehr selbstbewussten und ertragsorientierten Firmenkundenberater, die bislang immer alleinbestimmt handeln konnten, plötzlich auf introvertierte, detailorientierte und qua Position stark risikoaverse Marktfolge-Menschen trafen. In zahlreichen Instituten kippte die Stimmung dramatisch, oft flankiert von erhöhtem Abschreibungsbedarf und daraus resultierenden Wechseln im Vorstand. Es begann das Zeitalter der dominierenden Sanierer und Juristen im Vorstand und auf oberster Führungsebene. Doch auch auf den Vertrieb hatte die Entwicklung spürbare Auswirkungen: Bisherige Engagements wurden nun bis ins kleinste Detail durchleuchtet und neue Kredite nur zu härtesten Bedingungen genehmigt – wenn überhaupt. Die Firmenkundenberater fühlten sich, als würde ihnen jemand Zaumzeug anlegen, während die Marktfolge-Mitarbeiter sich in ihren Befürchtungen über bestehende Risiken bestätigt fühlten. Damals entstanden unüberwindbar scheinende Gräben zwischen dem Vertrieb und der Marktfolge Aktiv. Die einen sahen in den Beratern eine „oberflächliche Drückerkolonne“, die anderen empfanden die Marktfolge Aktiv als Vertriebsverhinderer-Abteilung.

In diesem Zeitraum wurde es für Firmen- und Immobilienkunden deutlich schwerer, an Finanzierungen zu kommen. Gleichzeitig wurden einige bestehende Arrangements aufgrund der neuen Risikobewertung einfach beendet. In manchen Regionen schlug das so hohe Wellen, dass es den Instituten teilweise noch 15 bis 20 Jahre nach dieser Umstrukturierungsphase schwerfällt, bei den regionalen Unternehmern zu punkten. Denn die erinnern sich noch gut daran, wie die Institute damals plötzlich anfingen, zu mauern, oder einen einfach „fallen ließen“ wie eine heiße Kartoffel.

Doch so groß die Auswirkungen der Umstrukturierungen waren, muss man dennoch festhalten: Die Maßnahmen dieser Zeit – auch in ihrer Schärfe und Härte – haben dazu beigetragen, dass der überwiegende Teil der deutschen Banken und Kreditgeber einigermaßen gut durch die harten Jahre der „Lehman-Krise“ gekommen ist. Das sieht man schon allein anhand der Institutsertragszahlen. Und so bitter BASEL II und III in den letzten 20 Jahren auch gewesen sein mögen – die Gesamtentwicklung auf Basis der BASEL-Maßnahmen geht doch eher in Richtung eines langfristigen, betriebswissenschaftlich sinnvollen und Chance-Risiko-adäquaten Handelns.

Die nahe Vergangenheit – Evolutionsstufe drei

Aktuell steht die Finanzbranche vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die zum Teil schon seit Jahren bekannt sind. 2019 habe ich schon einige davon in meiner damaligen Sommerserie näher erläutert und Tipps dazu gegeben, wie man diesen Herausforderungen auf Institutsebene begegnen kann. Aufseiten der Marktfolge Aktiv zeichneten sich spätestens seit 2015 ähnliche Herausforderungen ab, nachdem man in den Jahren zuvor bereits deutlich aufgeräumt und umstrukturiert hatte. Zwar waren die offensichtlichen Risiken weitestgehend aus den Büchern getilgt oder zumindest bilanztechnisch berücksichtigt. Doch nun hatte man eine neue Herausforderung: Die Kreditprozesse waren stark auf Risikovermeidung statt auf Ertrag ausgerichtet – in vielen Fällen zu stark. In zahlreichen Geschäftsfeldern sanken gleichzeitig die Margen ungewöhnlich schnell und stark, auch aufgrund der nun aufkommenden Fintechs.

Diese Herausforderungen machten eine erneute Anpassung der Abläufe notwendig und im Laufe der vergangenen 15 Jahre war auch eine neue Generation in den Vorständen und Führungsebenen der Bereiche Firmenkundenvertrieb und Marktfolge Aktiv angekommen. Viele dieser neuen Institutslenker gehören zur ersten „Hybrid-Generation“ – sie kannten sich fachlich gut mit den Risiken und Prozessen aus, kamen aber vermehrt wieder aus dem Firmenkunden- sowie Kreditbereich und wussten, dass es ohne pragmatischen, kundenorientierten Vertrieb kein Überleben für das Institut geben kann. Diese Generation stellte dann auch die zentrale Frage: „Wie bekommen wir mehr pragmatische Power im Vertrieb zum Kunden, ohne dabei (zu hohe) Risiken im Kreditgeschäft einzugehen?“ Es war also gewissermaßen der Punkt erreicht, an dem zum ersten Mal jemand versuchte, Risiko und Ertragspotenzial gegeneinander auszubalancieren, anstatt sich voll und ganz auf die eine oder andere Seite zu stellen.

In diesen Jahren wurde auch die Formulierung „vertriebsaktive Zeit“ auf den Weg gebracht, die bald ihre Blütezeit erleben würde. Überall wurden die Prozesse hinterfragt, es wurden bereichsübergreifende Projektgruppen gebildet und externe Prozessoptimierer engagiert. Doch auch das Geschachere begann wieder: Während die einen „wieder mehr zum Kunden“ wollten, waren die anderen nicht bereit, auf „detaillierte und lückenlose Dokumentation“ zu verzichten. Bei allem Willen zur Versöhnung zwischen Risikovermeidung und Ertrag zeigte sich doch deutlich, dass in der Hybrid-Generation keiner mehr wirklich die Arbeit des anderen kannte. Zu lange waren Vertrieb und Marktfolge Aktiv schon strikt voneinander getrennt gewesen. Die Firmenkundenberater hatten kaum noch fundiertes (!) Wissen über die Kreditabläufe und nur sehr wenige Marktfolge-Mitarbeiter hatten jemals einen Kunden „live und in Farbe“ gesehen.

Getrieben durch die Konkurrenz der Fintechs und die im Eiltempo weiterentwickelte Digitalisierung auf allen Ebenen wurden neben den formellen, manuellen Abläufen auch die automatisierten Abläufe auf den Prüfstand gestellt. Der starke (Ertrags-)Wettbewerb, das Niedrigzinsniveau, der starke Rückgang der Erträge aus Eigenanlagen im Depot A, der Zwang zum Kostensparen (inklusive Geschäftsstellenschließung und des damit verbundenen Rückzugs aus bestimmten Regionen) ging auch an der Marktfolge Aktiv nicht spurlos vorüber. Es mehrten sich Fälle, in denen durch Rente, Kündigung etc. frei gewordene Stellen einfach nicht nachbesetzt wurden – insbesondere auch in der Marktfolge Aktiv. Der Ertragsdruck im Vertrieb und die weiterhin ungebrochene Nachfrage nach Krediten (vor allem im Immobilienbereich) führten bald zu einer permanent hohen Auslastung – ganz im Gegensatz zum Plan, „vertriebsaktive Zeit zu schaffen“. Die Firmenkundenberater wurden von nun an regelrecht zugeschüttet mit Sachbearbeiteraufgaben, der zeitnahe Kundenkontakt nahm dadurch entsprechend immer weiter ab und Projekte aus dem Bereich „digitalisierte Standardkreditprozesse“ bekamen absolute Priorität und wurden direkt dem Vorstand unterstellt – schon aufgrund der Investitionskosten und der Komplexität eigentlich genau richtig so.

Wie wir im Heute ankommen

Infolge dieser Entwicklung passierte nun etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es keine böse Absicht war – aber dennoch neue Herausforderungen geschaffen hat, denen sich die Institute heute tagtäglich und denen wir uns in Teil 2 dieser Artikelserie ausführlicher widmen werden: Durch die innensichtgetriebenen, auf Massenstandards ausgerichteten Digitalprojekte und ‑prozesse wurden die Bedürfnisse der ertragspotenten Familienunternehmen zunehmend in den Hintergrund gedrückt. Zeitgleich wurde der Marktfolge Aktiv (meist unbewusst) suggeriert: „Wenn die Prozesse schlank und digital sind, brauchen wir ja deutlich weniger Mitarbeiter.“

Dass dieser Gedanke bei diesen Mitarbeitern nicht gerade den Ehrgeiz für tolle Geschäfte, sondern eher Angst und Lähmung erzeugte, brauche ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht zu erklären. Dazu wird es kommende Woche, in Teil 2 der Artikelserie, noch genug zu sagen geben. Und auch der Frage, wie der Stellenwert der Marktfolge Aktiv heute aus Sicht der Familienunternehmer aussieht – und warum sie in naher Zukunft enorm wichtig werden wird –, gehen wir kommende Woche nach. Bis dahin wünsche ich Ihnen stabile Verhältnisse und viele tolle Arbeitstage, egal ob Sie diese beim Kunden vor Ort oder über Dokumenten brütend in Ihrem Büro verbringen werden.

Kontakt

Dirk Wiebusch

info@ifuf.de