In zwei malerischen Buchten im sonnigen Spanien gab es mal zwei Dörfer – wir nennen Sie einfach mal Villariba und Villabajo, doch sie hätten auch die Namen von Banken, Sparkassen und Volksbanken tragen können. Denn als die bei Touristen so beliebten Küstenstädtchen einst feststellten, dass ihnen die Fische ausgingen, da verhielten sie sich ganz so, wie man es heute von Finanzinstituten kennt.

Vom Reichtum des Meeres

Villariba und Villabajo lebten davon, in ihren Buchten Fisch zu fangen und diesen in tausend schmackhaften Variationen den Touristen anzubieten. Denn beide Dörfer hatten das Glück, dass ihnen die Strömung des Meeres die Fische geradezu in die Hände schwemmte. Die Bewohner konnten einfach knöcheltief in der Bucht stehen und die Fische aufsammeln, die ihnen die Gezeiten zuspülten. Deshalb verstand sich auch kaum einer der Dorfbewohner auf das Angeln oder Netzfischen – denn wozu braucht man eine Angel, wenn man die Fische nur vom Sandstrand aufzusammeln braucht?

So einfach war die Arbeit, dass es den „Fischern“ auch gar nicht auffiel, dass die Fische mit der Zeit immer kleiner und immer weniger wurden – erst einer der Dorfältesten erkannte dies, da er den Überblick über den gesamten Fang des Jahres hatte. Beim Ältestentreffen aller Dörfer der Region brachte er das zur Sprache und es wurde nur wissend genickt, denn vielen Ältesten der anderen umliegenden Dörfer war das auch schon aufgefallen. Es wurde nun lange diskutiert, um herauszufinden, woran es denn liegen konnte, dass der Fang der gesamten Umgebung weniger und kleiner geworden war. Als Reden allein nichts brachte, entschloss man sich, den Dorfverband mit einer Analyse der Situation zu beauftragen: Schaut euch unsere Buchten an und sagt uns, was los ist!

Nach langer, eingehender Beobachtung der Situation kam der Dorfverband zu dem Ergebnis, dass die Strömung entlang der Küste nachgelassen hatte. Die größeren Fische waren nun kräftig genug, um nicht von der Strömung in die Buchten getrieben zu werden, und nur ihre kleineren Artverwandten wurden noch bis an die Strände gespült. Die Empfehlung des Dorfverbands war es, auf diese veränderte Situation zu reagieren, indem man die Speisekarten in den Restaurants der Dörfer anpasste: Wenn die Fische, die sich noch in die Buchten verirrten, auf den Tellern so jämmerlich aussahen, dass die Touristen sich nicht mehr die Finger danach leckten, dann müsse man eben mehr Paella anbieten – da fallen die kleineren Stücke nicht so auf. Und so kam es, dass die Dörfer der Umgebung für ihre Paella berühmt wurden.

Von übersehenen Lösungsmöglichkeiten

Doch schon bald kam ein neues Problem auf: Da alle Dörfer der Umgebung nun in erster Linie Paella anboten, wurden sie in den Augen der Touristen schnell austauschbar. Um die Gäste in die eigenen Städte zu locken, senkte nun also Dorf um Dorf die Preise, bis beim nächsten Ältestentreffen einer der Dorfvorsteher das Wort erhobt und sagte, das könne so ja nicht weitergehen – am Ende verdiene keines der Dörfer mehr an den Touristen, bei diesen Schleuderpreisen! Er forderte eine tiefergehende Studie der Situation. Doch die Dörfer waren nunmehr untereinander so uneinig, dass man sich auf kein gemeinsames Vorgehen einigen konnte. Und so begannen sie alle, für sich allein an einer Lösung des Problems zu arbeiten.

Villariba baut auf der bestehenden Analyse auf

In der sonnigen Stadt Villariba einigte man sich schnell darauf, dass der Dorfverband recht hatte: Die Strömung hatte nachgelassen und deshalb kamen nur noch die kleinen, schwachen Fische in der Bucht an. Viel wichtiger war es den Bewohnern von Villariba nun, ohne Umschweife eine Lösung des Problems zu finden. Denn die kleinen Fische in der Bucht reichten zwar noch gerade so aus, um die Bewohner und Touristen zu versorgen. Doch wenn die großen Fische nicht mehr in die Bucht getrieben wurden, dann bedeutete das ja nur, dass sie weiter draußen im Meer herumschwammen. Die großen Fische waren ja weiterhin da. Doch durch die nachlassende Strömung konnten sie sich dieser mit eigener Kraft widersetzen. Es musste also eine umfangreiche Neuorientierung geschehen – und zwar so bald wie möglich!

Villabajo stellt tiefergehende Forschungen an

Im benachbarten Villabajo kam man zu einer anderen Erkenntnis: Zunächst müsse man die Analyse des Dorfverbands noch mal aufwendig überprüfen und alle relevanten Parameter noch detaillierter unter die Lupe nehmen. Und so machten sich die Bewohner von Villabajo daran, Daten zu sammeln: Sie beauftragten einen teuren externen Strömungsexperten damit, die These von der Veränderung der örtlichen Strömung genau zu analysieren. Sie wogen jeden gefangenen Fisch einzeln, um genau zu erfahren, wie viel kleiner der Fang mittlerweile geworden war. Und sie protokollierten exakt, zu welcher Tageszeit in welchem Segment der Bucht wie viele Fische gefangen wurden. Nach vielen Monaten aufwendiger und kostspieliger Analysen kamen sie zu dem Schluss, dass sich die Strömung verändert hatte und nur noch die kleinen Fische in die Bucht getrieben wurden – und sie standen erneut ganz am Anfang.

Wer zuletzt kommt, den bestraft das Leben

Und so kam es, dass in Villariba die „echte“ Fischerei Einzug hielt: Man holte sich Experten für Bootsbau und Materialkunde ins Dorf und begann damit, Bäume zu fällen und Boote zu bauen, um auf das weite Meer hinauszufahren und dort den wirklich großen Fischen hinterherzujagen. Denn auch wenn das Meer unberechenbar und das Sammeln der Fische in der Bucht deutlich entspannter war, war doch der Fang auf offener See so viel größer – und so viel attraktiver wurde Villariba für die Touristen.

Und während man in Villariba schon zur See fuhr, um den großen Fang zu machen, wurden in Villabajo noch Trainer engagiert, um den Fang mit engmaschigeren Netzen in der Bucht zu üben.

Vielleicht wird Villabajo eines Tages auch einsehen, dass man sich nicht mehr auf die Strömung in die Bucht verlassen kann und die wirklich großen Fänge jetzt auf dem offenen Meer zu finden sind. Doch dann werden sie dort von den mittlerweile erfahreneren Fischern aus Villariba empfangen werden. Und die haben nicht erst Monate mit Analysen verbracht (die letztlich zum selben Ergebnis geführt haben) – sondern sie haben bereits aktiv Erfahrung im Hochseefischfang gemacht.

Und die Moral von der Geschicht…

Aus über 3.000 Coachings und unzähligen Gesprächen mit Vorständen von Banken, Sparkassen und Volksbanken weiß ich, dass einige „Dörfer“ nie ernsthaft Not haben werden. Denn im Gegensatz zu unseren metaphorischen Küstendörfern Villariba und Villabajo sind diese Finanzdienstleister oft zu groß und zudem unkaputtbar – und Fische wird es in der Bucht auch immer geben.

Doch obwohl das Argument natürlich stichhaltig ist, stellt sich meines Erachtens für Finanzdienstleister einfach die Frage: Geben wir uns mit den kleinen Fischen in der Bucht zufrieden? Oder wäre es nicht den vergleichsweise geringen Mehraufwand wert, auch langsam anzufangen, Boote zu bauen, um wieder an die richtig dicken Fische heranzukommen? Und schließlich muss man auch sagen: Die größten Finanzdienstleister sind vielleicht unkaputtbar, aber trifft das auch auf die kleinen Institute zu? Oder sind diese nicht vielmehr jetzt im Handlungszwang, um nicht wie der berühmte Dodo zu enden?

Ein Exkurs vom Fisch zum Vogel: Der Dodo war ein auf der Insel Mauritius beheimateter flugunfähiger Vogel, der Historikern zufolge vermutlich im 17. Jahrhundert ausstarb. Grund dafür war, dass der Dodo auf Mauritius keine natürlichen Fressfeinde und damit auch kein antrainiertes Fluchtverhalten (fight-or-flight response) hatte. Sein unbeschwerter Lebensstil wurde ihm unverschuldet zum Verhängnis, als die ersten europäischen Kolonialisten ihre Haus- und Nutztiere sowie eingeschleppte Schädlinge auf die Insel brachten – ihnen waren der Dodo und seine Brutplätze nun schutzlos ausgeliefert.

Handlungsempfehlung: In welchem Dorf möchten Sie leben?

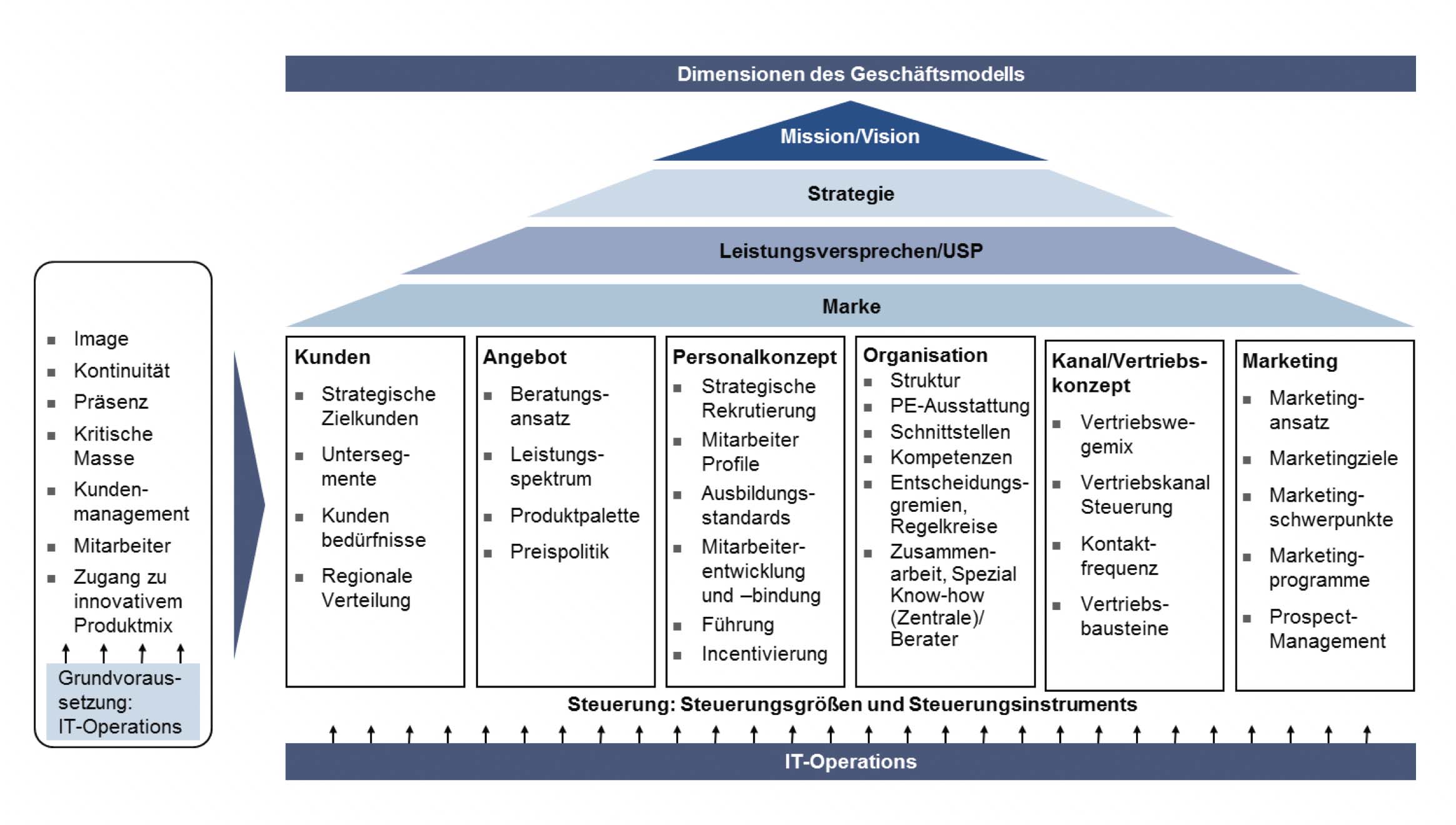

Ich hoffe, Sie haben ein wenig Gefallen an dieser kleinen Allegorie gefunden und erkannt, was ich damit vermitteln möchte: In den Finanzinstituten der Zukunft ist proaktives Handeln gefragt, denn die Unternehmerkunden laufen einem heute nicht mehr einfach so zu wie noch vor einigen Jahrzehnten. Behalten Sie also immer das große Ganze im Blick und gehen Sie gemäß dem Strategiehaus vor:

Bedenken Sie, dass die Allegorie aus diesem Artikel nicht nur stellvertretend für Finanzdienstleister stehen kann, sondern auch für Ihre Familienunternehmen selbst – diese stehen aktuell vor denselben Herausforderungen wie Sie. Und auch bei diesen gibt es pragmatische Villaribas, die sich sofort daran machen, die Herausforderungen des Marktes zu meistern, und es gibt Villabajos, die zunächst langfristig herumanalysieren, ohne dabei am Ende einen echten Informationsgewinn zu haben.

Welches Unternehmen hier eher in welche Metapher passt, das ist abhängig von der Typologie des jeweiligen Unternehmers – wie im Podcast zu Unternehmertypologien besprochen. Für Sie heißt das, dass Sie anhand der Typologien das Verhalten des Unternehmers in einem gewissen Rahmen vorausahnen können. Und es bedeutet, dass sich die Herausforderungen unserer Zeit hervorragend als Gesprächsansatz und ‑einstieg eignen, da der Unternehmer genau weiß, wovon Sie da sprechen.

Seien Sie sich auch der drei typischen Kaufhaltungen von Unternehmern bewusst, die sich nahezu täglich ändern können:

- Dringender Handlungsdruck, also sofortiges Handeln

- Einsicht und Bewusstsein, dass Handlungsbedarf besteht – aber es wird noch abgewogen und gewartet

- Abwehrhaltung, da aufgrund aktuellen Erfolgs kein Anlass zum Handeln zu bestehen scheint

Bedenken Sie, dass Analysen ein wichtiges Mittel zur Informationsgewinnung sind – aber sie verleiten auch leicht zur Untätigkeit. Analysieren Sie also immer nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Das habe ich bereits in einigen Artikels sowie Podcasts erläutert. Wichtig ist immer: „mit Augenmaß“. Verwenden Sie Ihre Zeit und Ressourcen lieber darauf, nach einer fokussierten, wirklich nutzbringenden Analyse direkt pragmatisch zu handeln, und zwar wiederum dort, wo es nachhaltig etwas nützt. Also im Sinne der Allegorie: Problem der Strömung identifizieren und dann Boote bauen!

Damit Sie sich mit Ihren neu gebauten Booten auch aufs offene Meer hinaustrauen können, empfehle ich Ihnen, sich auch mal hier im Versteher-Magazin den Artikel zu den 11 Power-Fragen und ‑Sätzen anzuschauen, mit denen Sie bei Familienunternehmern punkten können. Ansonsten bleibt mir nur noch, Ihnen einen guten Fang zu wünschen. Und schauen Sie gerne mal wieder im Versteher-Magazin nach weiteren Informationen und Handlungsempfehlungen für Sie als Finanzdienstleister. In Zukunft dann auch ohne nautische Metaphorik – zumindest meistens.

Kontakt

Dirk Wiebusch

info@ifuf.de